刘信君教授

抗日战争时期新四军武器弹药的来源秉持争取外援与自力更生相结合的原则,主要依靠红军原有、国民党供给、国内外进步人士援助、缴获敌伪顽军土匪、军工生产等五种方式获取。尽管来源方式多样,总体而言,新四军在武器获取方面仍遭遇诸多阻碍,导致新四军武器与日军武器相比数量少、质量差,但这些未能阻止新四军的发展壮大,最终新四军在中国共产党领导下牵制大量日军,取得了华中战场的胜利。

阅 读 导 引

一、红军原有枪支——新四军武器弹药来源的基础

二、国民党供给——新四军武器弹药来源的希望

三、国内外进步人士的援助——新四军武器弹药来源的补充

四、缴获敌伪、顽军、土匪武器弹药——新四军武器弹药的主要来源

五、军工生产——新四军武器弹药来源的保障

“武器是战争的重要因素”,是战争赖以进行和结束的重要物质基础。抗日战争时期,国民革命军陆军新编第四军(以下简称“新四军”)经历了从小到大、从弱到强的发展过程,从最初的8000多人、3000多支枪,到抗日战争胜利前夕的主力20余万人、10万余支长短枪,那新四军的这些武器是从哪里来的?在获取方面遇到哪些阻碍?本文在整理分析相关史料、回忆录的基础上,对新四军武器弹药的来源进行全方位阐述,集中分析了红军原有、国民党供给、国内外进步人士援助、缴获敌伪顽军土匪、军工生产等五种主要途径,并强调新四军在武器弹药来源少、数量小、装备差的严峻情况下依然取得了华中战场的胜利。

新四军的前身,是南方8省14个地区坚持三年游击战争的红军游击队。1934年中央红军长征之后,留在长江南北的部分红军和地方武装在中国共产党领导下,在被分割、封锁的环境下,各自独立地与数十倍于己的国民党军队进行了长期的殊死搏斗,有力地钳制了国民党的军事力量,在战略上配合了红军主力的长征,并成功地保存发展了自身的力量。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发后,日本发动全面侵华战争,在民族危亡的关键时刻,中共中央与国民党达成了第二次国共合作。8月1日即指示南方各省红军游击队,“在保存与巩固革命武装,保障党的绝对领导的原则下”,“可与国民党的附近驻军或地方政权进行谈判”,“改变番号与编制以取得合法地位”。10月,国共双方经过多次谈判,最终达成双方停战、改编南方红军游击队为新四军、合作抗日的协议。

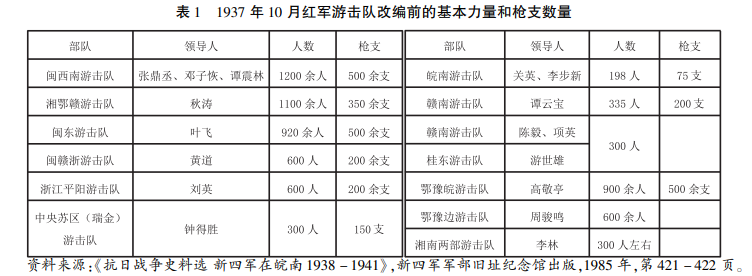

新四军武器来源的基础正是南方8省游击队的武器,三年游击战争中红军主要靠打伏击战,从敌人手里缴获枪支弹药,或靠打土豪,迫使土豪购买枪支弹药。但缴获购买的武器除少数步枪和很少的子弹外,多数都是梭镖、大刀、火药枪和土造的马尾手榴弹等。再加上红军游击队在三年间经历了国民党军队的无数次“围剿”,当时已是疲惫不堪,人马不齐,枪支破烂,弹药匮乏。1937年10月,红军游击队下山整编时,总共大小14支游击队,约8000人、3500余支枪。(详见表1)除此之外,还有4挺机关枪及不能连放的重机枪3挺,弹药更奇缺,每人只有数发子弹。

与此同时,随着新四军改编的消息传出,新四军人员数量和武器数量在逐渐增加。埃德·加斯诺在《中国的新四军》一文中记载了苏维埃人民知道叶挺、项英要组建一支新的抗日军队的情形,“农民开始迁移过来。有许多都带了他们从前人民战争时埋藏在地下的枪,有些带着金钱和食物,作为一种‘抗日礼物’。许多‘红匪’最近从江西监狱和反省院释放出来的,都回到了他们从前的领袖那里。”到1938年4月新四军岩寺集结整编之后,人数已达到1.03万余人,装备各种枪6200余支,这个数字表明,全军差不多二分之一的人员没有武器,赤手空拳。项英在《关于部队改编等问题的报告》中指出:“武器缺乏得很,……加以枪支中有很多土造单响、五响,这样去作战,显然太弱。”正如项英所说,当时很多武器是多年战争用旧了的武器,有的缺少瞄准器,有的长枪锯成了短枪,有的埋在地下许久才挖出来,只能开一两枪就不能再发射,还有的是刀矛之类的原始武器。项英在接受访问时说:“新四军最大的困难”,“是缺少武器,我们需要步枪,手榴弹,炸药,机关枪,及轻炮等”。

二、国民党供给——新四军武器弹药来源的希望

1937年国共双方进行合作谈判时,许多游击队员从报纸、杂志等渠道看到消息后,对谈判抱有很大期望,希望谈判能尽快成功,这样就可以拥有崭新的军装、精良的武器去打日军,但现实却给了游击队员当头一击。而中共中央对国民党一直保持清醒的认知,在国共谈判时对国民党军队是否供应军饷和武器作了两方面准备,一方面积极争取军饷武器的供应,1937年9月毛泽东在致博古等电中指出,关于各边区统一战线问题,坚持“一定的军饷”。10月博古在致项英、陈毅信中说“要求与国军同等待遇,极力求得物质、军火与经济之补充接济”。另一方面作好国民党不给予军饷武器的准备,对于这个问题,中共中央和毛泽东一共下发三份电报反复申明。8月1日,中共中央在关于南方各游击区域工作的指示中就指出“关于部队给养问题,在未与对方谈判好以前,我们可采取由富有者募捐的方式募集钱粮,只有确实是汉奸的财产,才采取没收的办法”;9月,毛泽东在致林伯渠电中又强调“要求国民党发给养,如不发给仍打土豪,但改取捐款办法”;10月毛泽东在致博古等电中再次强调“由国民党发给伙食被服。如不发给,则仍打土豪,但以抗日捐名义出之”。

10月国共谈判完成之后,叶挺根据与国民党同等待遇的原则,向蒋介石提出发给新四军开拔费、整理费等16.6万元。但国民党政府把新四军视为异己部队,蒋介石指出“各游击队不能照第八路军的办法”,更不必说按国民党待遇供给了,并借口财政困难和武器已经发完,不同意拨给新四军经费与武器。后经叶挺和叶剑英多次争取,蒋介石、何应钦在1938年1月才批准了新四军的薪饷和装备,但却进行了克扣,最终新四军4个支队,每月每个支队发给经费1.5万元及军部经费等共为每月1.6万元。1938年,周子昆在谈到新四军经费困难的时候说:“目前国民政府每月拨给我们的经费只有6.5万元,据军需处计算,除军部和直属队外,各支队每月就需要9.65万元。”“购买枪支更谈不上。”之后经周恩来、叶挺多次交涉,新四军经费逐步增加,据国民党报告记载,自3月起每月增拨经费2万元,共8.6万元,5月间成立军属兵分站及独立派出所,核定月支兵站费3000元。又自5月16日起,月发米津费1.3534万元。自6月份重新核定该军经费每月11万元。1939年全年度经费仍旧月拨11万元,另发战临费2.2万元,共月发经费13.2万元。1940年度核定每月为11.53669万元,又拨战临费2.2万元,共月发13.736万元。这些经费在新四军数量有限的情况下,尚不可维持部队所需,且新四军的人数在增加,从1938年4月的1.03万人增长到10月的2.5万人,再到1940年的10万人,较1938年新四军整编之时增长了九倍之多。而此时每月经费仍是13.5万元,人均1.3元,且时而发生拖饷、欠饷的情况,甚至在1940年底停发了新四军军饷。虽然国民党方面说“已按国民同等编制给养规定”,但与之对比,当时国民党每军不过万余人,人数比新四军少,而每月经费却常在20万至30万不等。因此,这个说法完全不符合事实。叶挺说:“假如我们和其他部队得到一视同仁的待遇,我们就会得到比目前多两倍甚至三倍的津贴。”

国民党直接拨发的武器弹药更是有限。国民党对新四军武器弹药的发给随着国共关系的变化而变化,1937年到1938年是国共合作的“蜜月期”,这两年国民党当局每年发给八路军、新四军几十万发子弹,还发给一些枪支,但并没有发给新式武器。据谭震林所说,“每月战斗所消耗的弹药,至多也只能补发三分之一,武器简直没有拿过一支步枪补给。”1939年1月,国民党五届五中全会在重庆召开,对国共关系政策作出重大调整,由抗战初期的国共合作抗日调整为“溶共、防共、限共、反共”,国民党开始一再拖欠甚至停止对新四军的武器弹药供应。

叶挺曾多次请求蒋介石拨发武器弹药,如1938年6月,“敬请钧座俯准赐发轻机枪一百挺,重机枪二十挺,无任企祷之至。”蒋介石批示交军政部核办并复。1940年国民党要求新四军皖南部队北移,但北移需要军需支持,因此叶挺与顾祝同谈判新四军皖南部队北移方案时指出:请补给步枪五百支、轻机枪一百挺(以前从未补给过);请补给枪弹各一百万发;请补给手榴弹二万个。得到的答复是,枪弹一项需视库存情况,并在第一批部队越过日军防线后,才能酌量给予补给。上述表明,国民党对新四军请求弹药的电报,大多采取拖延的办法,而不是直接答应。

目前关于国民党何时停止对新四军的武器供应并没有准确的史料记载,据新四军代理敌工部部长林植夫回忆说:“第三战区从民国二十九年(1940年)4月起至皖南事变止,没有发下一颗子弹,还欠我们不少饷,这是有案可稽的,据我所知,叶军长亲自向顾祝同交涉了20万发子弹,直至皖南事变止,派许多人去领,始终领不到手。”除此之外,我们也可以从史料文献中大致理清。

1940年11月朱德、叶挺在致何应钦、白崇禧电中就补给问题,控诉国民党“已十四个月未蒙发给颗弹片药,有一枪仅余四发五发子弹者”,这份电报表明国民党从1939年9月开始,就停止了对新四军武器弹药的发放,之后十四个月,没有发放一颗弹药。1941年1月的《新四军皖南部队惨被围歼真象》又记载,“新四军的弹药,自去年三月份起到现在,十月有奇,除收复南陵一役因消耗过巨,至再三要求始获发五万发。此外,颗粒未得到上级补充,并且这五万发弹药,也还不能补充这次战役的消耗。”这份资料证明,从1940年3月到1941年1月除1940年10月的南陵战役得到补充外,新四军未收到其他任何弹药补充。后虽经中共中央和新四军领导人多次索要,但到1940年12月的记载却是“对子弹置之不理,还在交涉中”。甚至到1941年1月的记载仍是“对敌应备之弹药未发一粒”,“顾长官电允许开拔后当全拨发,或开拔过半即行拨发”。除此之外,据顾祝同的下属岳星明回忆,新四军政治部主任袁国平曾两次到上饶,要求确定渡江路线并尽快补给粮弹器材,以便早日完成渡江准备。直到袁国平第二次到上饶时,顾祝同为了发动事变迷惑新四军,才批给了少量的弹药。但这批弹药是否发给新四军,没有任何记载。综上,国民党从1939年就开始停发拨给新四军的武器弹药,后经新四军领导人多次要求,才针对某次战役拨发少数弹药,但这些弹药对新四军来说是杯水车薪。

甚至对于盟国苏联援助的武器,蒋介石也不愿意分配给新四军。虽然当时中共中央一再强调“同盟国援助中国之武器弹药、药品、金钱,按正当比例分配给第十八集团军及新四军”,但当时国民党发放给新四军的援助武器寥寥可数。据记载,当时苏联向中国援助了一批武器,第三战区大部分用来装备本已装备精良的嫡系部队52师,经过力争,仅发给新四军6条步枪。

总体上,对于国民党的援助,叶挺愤慨指出:“饷款不济,军食不足,军装不备,弹药不充,枪械不补。”

三、国内外进步人士的援助——新四军武器弹药来源的补充

新四军成立初期,武器弹药来源的特点是原有武器基础差,国民党政府供给武器弹药少,新四军不得不把争取国内外进步人士的援助作为新四军武器弹药的补充。

新四军领导人筹措新四军部分武器弹药。1938年刚从海外回国上任的新四军军长叶挺面对新四军武器粗劣、弹药缺乏且国民党不愿发给新四军武器的严峻形势,专程到香港发动国内外人士为新四军捐赠物资。同时他还嘱咐其夫人李秀文到广东老家和海外广泛宣传,呼吁热爱祖国的人士共同抗日,挽救国家危亡,筹得不少款项。叶挺的岳父岳母也将全部养老金捐助出来,加在一起购买了一批短枪及药品等军用物资。除此之外,他还从国民党部队他的老部属那里要来了几百支全新的匣子枪。这些武器对当时的新四军来说无异于雪中送炭,据沈其震回忆,“新四军干部、警卫部队和教导队使用的驳壳枪全是叶挺从香港买运回来的,一共3600支。团以上的望远镜都是叶挺同志从香港买回来的。”

国民党部分军官对新四军武器弹药的援助。抗日战争中,虽然蒋介石对新四军采取敌对态度,但国民党军队中始终存在一些爱国将领,他们不因派系不同而对新四军进行骚扰、制造摩擦,而是在抗日民族统一战线下,支援新四军。如1938年川军将领邓锡侯的部队驻扎在老河口,和新四军驻地紧邻,经常支援新四军枪支弹药。又如国民党第50军军长郭勋祺了解到新四军缺乏枪弹,补充也困难后,便主动给予支援,曾数次赠送枪支弹药。其中一次是1938年秋,送给步枪30支,子弹1万发。另外还有战斗在国民党军队的秘密党员,他们战斗在暗处,经常援助新四军武器。如特殊党员何基沣在任国民党第77军副军长的时候,与新四军四师、五师建立了联系,1938到1939年间,他曾利用职务之便,四次暗中支援新四军枪支和军需物资,总计枪支700余条、大洋两万元、棉衣若干件。

人民群众对新四军武器弹药的援助。新四军有坚实的群众基础,抗战时期人民群众主动为新四军提供人力、物力,包括武器弹药等方面的支援。如时任茅麓农场经理纪振刚先生,通过刘少文捐助给新四军步枪约五六百支,机枪二十挺,还有迫击炮。这些武器大部分经交通运输运送到皖南新四军根据地,一部分武器由新四军支队直接从茅麓农场运走。各地还举办士绅座谈会,鼓励士绅进行集体捐助,如1943年盐城二区某乡六十二排士绅座谈会谈到内战问题时,群情愤激,士绅刘兆南先生倡议用物质及实际行动帮助新四军,号召捐献子弹,并率先捐献10排,起模范作用,到会士绅全体热烈响应,当场共献子弹62排,并决议动员其他人捐献。建阳二区参议会议长陶益吾先生及进步士绅陈曙东老先生,召开全区士绅座谈会,广泛发动献枪献弹运动,全区共献枪12支、献弹50粒。

海外华侨对新四军武器弹药的援助。除了直接捐赠钱财外,宋庆龄和海外华侨还筹建了“中国工业合作协会”,在世界各地筹集了许多机械、铸铁等重要物资,由武汉转运到新四军前线。工合组织在皖南还建立了小型兵工厂,主要生产弹药及修理枪械等,在靠近皖南新四军控制区的浙西地区,建立了机器生产合作社,帮助新四军制造手榴弹、修理卡车等。

国内外进步人士援助的武器弹药通过兵站和办事处等重要机构输送给新四军部队,新四军驻景德镇办事处主要任务之一即“为新四军运物资和枪支弹药”。新四军军属分兵站更是承担着国民党第3战区供给的少量军服和武器弹药、军部后勤人员从外地购买的武器和大量军需、医药物资,以及海外华侨、爱国人士捐赠给新四军的军械、药品等物资的集中转运工作。以兵站为例,皖南事变前,浙江大港兵工厂以陈展(焕民)为首的共产党员和群众,把隐藏下来的“试枪”子弹10万余发,秘密通过兵站送给新四军。

综上,新四军得到了包括新四军将领、国民党军官、人民群众、海外华侨等多渠道,包含步枪、驳壳枪、轻机枪等多种类的武器援助,这些援助对当时武器匮乏的新四军来说至关重要。但这种援助十分有限,来源极不稳定,有时多,有时少,有时还没有,并且这些援助受到国民党的百般阻挠。1938年4月,国民政府行政院即向海外有关机构发出通令,“嗣后各机关团体向海外侨胞募捐应先呈经本院核准,不得擅行派员前往”。11月,国民政府外交部门又规定“各军经费均由中央统筹不得自行劝募捐款”。同时国民党无故扣押购买的物品,如当时新四军军长叶挺为新四军购置的武器和物品,在经过上饶时,就被顾祝同无耻地扣押,后经叶挺据理力争,才把武器返回。

四、缴获敌伪、顽军、土匪武器弹药——新四军武器弹药的主要来源

俘虏敌军官兵,缴获敌人的武器装备补充自己,历来是中国共产党军队兵源、军需物质、武器弹药的来源之一。1938年,毛泽东在关于新四军应放手向敌后发展致项英电中指出:“枪支可由地方与敌人大批取得,不必多花钱远处购买。”1940年,项英提出:“在本军的各种条件下,只有从战斗中来夺取武器,只有夺取敌人的武装来加强自己的武装。”甚至当时的游击队之歌也唱着“没有枪,没有炮,敌人给我们造”。

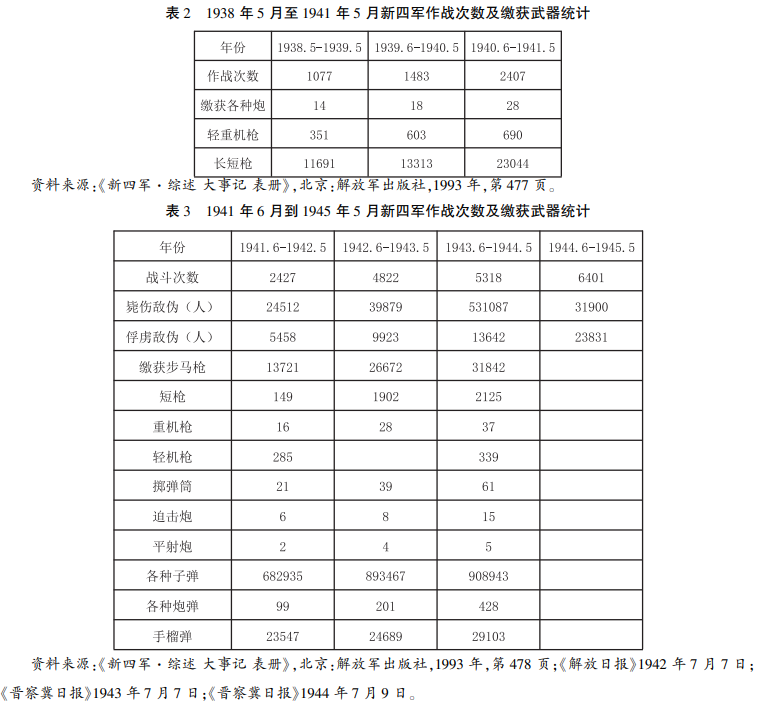

首先,新四军缴获武器弹药的主要对象是日伪军。“新四军实际上每天都在打仗”,这是叶挺多次强调的一句话。邓子恢也说:“我们半年来一共打了二百多次仗。”事实上,新四军确实每天都在打仗,并从战斗中缴获了大量武器弹药。这些可以从新四军单个月份的战斗数据中看出,如《新华日报》华北版详细报道了新四军1939年2、3月份的战斗情况和数据。2月份战斗64次,俘日军5名、伪军130余名,缴获步枪154支、轻机枪5挺、子弹12000余发、钞票10000余元、掷弹筒1个、无线电缆1架。3月份作战48次,毙敌600余人,缴步马枪100余支、轻机枪10余挺,获战马100余匹。

也可从新四军八年的抗战数据中体现:

从这些数据可以看出,即使是在新四军开始战斗的第一年,新四军平均每天战斗2~3次,每次战斗平均缴获10把长短枪,并且随着抗战年份的增加,新四军的作战次数也在逐步增加,按比例来说,新四军缴获的武器数量也应逐年增加,但抗战第四年新四军缴获的武器数量却呈下降趋势,这主要是两种原因造成:其一,1941年日本侵略者为了巩固其在华中地区的统治,加速和扩张它的侵略行径,对华中根据地不断进行“扫荡”,并从这一年开始对华中抗日根据地进行更为残酷的“清乡运动”。其二,国民党发动皖南事变,制造第二次反动高潮。国民党军队以7个师,多达8万余人的兵力,围击新四军皖南部队9000余人,新四军英勇奋战七昼夜,终因寡不敌众,弹尽粮绝。除约2000人突出重围外,大部分战士都壮烈牺牲了。皖南事变后,国民党继续大举进攻华中根据地,之后新四军一直处于敌、伪、顽的夹击之中,战斗频繁,战局紧张,1941年缴获武器数量必然减少。

总的来说,新四军缴获日伪枪支取得了重大成绩,八年间新四军在江淮河汉之间的八大联络地区总计大小战斗近三万次,缴获长短枪242176支、轻重机枪4700挺、各种炮140门,毙伤俘敌伪429636名。

其次,新四军也缴获顽军武器子弹。1939年国民党政府制定“溶共、防共、限共、反共”的政策后,国民党军队一再对新四军进行的小的或中等规模的军事摩擦,从未间断过。“在鄂中之李先念支队,被程汝怀等攻击多次;在苏南之陈毅支队,迭受冷欣压迫;在苏北之管文蔚部,则受韩德勤压迫;在皖东之罗炳辉、淮北之彭雪枫部,则受李品仙压迫。”

面对国民党军队一再增多的挑衅和摩擦,中共中央和新四军坚持明确的自卫原则:“人不犯我,我不犯人;人若犯我,我必犯人。”“另一方面在自卫的立场上给武装摩擦者向我进攻的行动以应有的坚决的打击与教训。”在这个原则下,新四军极力发展与巩固自己的力量,全力对付局部的突发事变,遇到军事进攻,在有理又有利的情况下坚决反抗,因此新四军在对抗顽军时,能够全力以赴,并在战斗中缴获顽军武器。

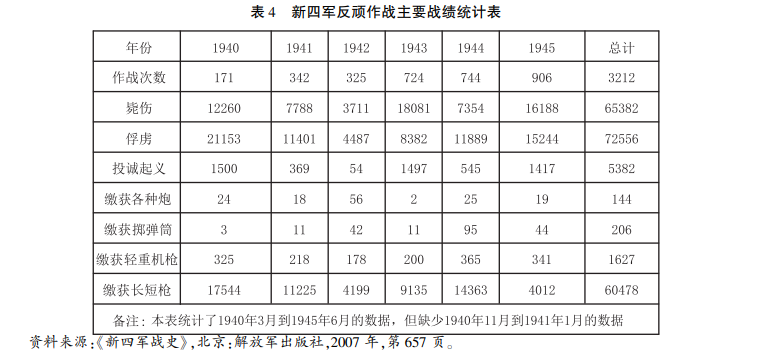

顽军的缴获情况既可以从单个战斗数据中看出,也可从数年的战斗数据中看出。单个战斗数据:1940年7月新四军取得郭村战斗的胜利,缴获步枪600余支,轻重机枪10余挺,手枪34支,手榴弹783枚,步枪子弹3万发。皖南事变后,1941年10月新四军取得程道口战役的胜利,毙伤顽军100余人,俘1230余人,缴获步枪850余支及其他大量物资。

数年主要战斗数据见下表4:

新四军反顽作战缴获的武器弹药相较于抗击日伪军缴获的武器弹药数量较少,但仍为新四军武器弹药的补充作出贡献。

最后,新四军还收缴土匪的武器弹药。华中敌后地区土匪很多,“我们既然承认土地上有很多土匪,那末这批土匪的枪就可以收缴”,“他们的武装是可以作为我们武装的一个来源的”。1938年12月9日,毛泽东和王稼祥致电彭雪枫,指出对土匪的政策应当是:“在我力量足够的地方择最坏的土匪消灭之。”“收编较好的而力量不大的土匪部队,收编后或争取之,或收枪解散之。”在彭雪枫的领导下,1938年豫皖苏新四军利用各种关系,加以耐心说服教育,收编了附近两股较大的土匪武装安永祥、段水祥团,各七八百人,二三百条枪。面对无恶不作、不思悔改的土匪,新四军坚决予以消灭,1938年8月,新四军第二支队第三团、第一支队第一团在地方武装配合下,对杀害无辜群众的朱永祥土匪队伍进行坚决打击,全歼其400余人,缴获步枪150支、轻机枪7挺、重机枪3挺、迫击炮2门。

抗战时期,新四军的缴获工作取得了很大的进展,新四军刚成立时很多士兵没有看见过轻机关枪是什么样子,他们也缺乏短枪。到1940年他们用的枪,不但有最新式步枪,而且有三八式的轻机关枪,自动步枪,这些武器,都是从敌伪手里夺过来的。但抗日战争与国内战争是不同的,与日寇作战,弹药消耗很大,而缴获则较少。对新四军来说,缴获并不能补充消耗,或仅为持平而已。特别是弹药,消耗常常多于缴获,可谓入不敷出。目前并没有新四军详细的枪支和弹药的缴获与消耗统计,但我们可以从缴获与消耗的数据中窥见一二。以新四军第2师1941年的缴获与消耗数据为例,1941年新四军第2师进行大小战斗500余次。缴获枪支2777支,xxx175支,重机枪5挺,轻机枪51挺,刺刀331把,炮2门,掷弹筒10个,子弹64640余发。同时消耗步马枪252支,子弹147787发;重机枪2挺,子弹15190发;轻机枪4挺,子弹37004发。从数据上看,枪支方面,缴获是损失的10倍左右,弹药方面,消耗是缴获的3倍左右。枪支缴获大于损失,而弹药则恰相反。

五、军工生产——新四军武器弹药来源的保障

军工生产是涉及新四军能不能独立自主地发展和能不能坚持抗战的大问题,刘伯承曾说:“发展兵工生产与八路军、新四军在抗战进展中强化本身,使抗战走到彻底胜利是有直接联系的。”中共中央对军工生产一直很重视,1937年10月,毛泽东和张闻天就给刚开赴华北前线的朱德、彭德怀来电,告知“我们必须在一年内增加步枪一万支,主要方法靠自己造”。党的六届六中全会上,毛泽东再次强调“每个根据地都必须尽量设法建立小的兵工厂,办到自制弹药、步枪、手榴弹等的程度,使游击战争无军火缺乏之虞”。

早在1938年4月,新四军军部就在安徽岩寺建立了新四军的首个修械所,该所设在上渡桥的江家祠堂内,由30多名工人组成。修械所刚开始只是以简单的工具,修复枪支、铸造刺刀等。起初每人一天只能打一把刺刀,后来,技术熟练了,每人一天能打16把,最多者能打24把。同时随着机械的逐步改进,能制造少量手榴弹、地雷等武器。

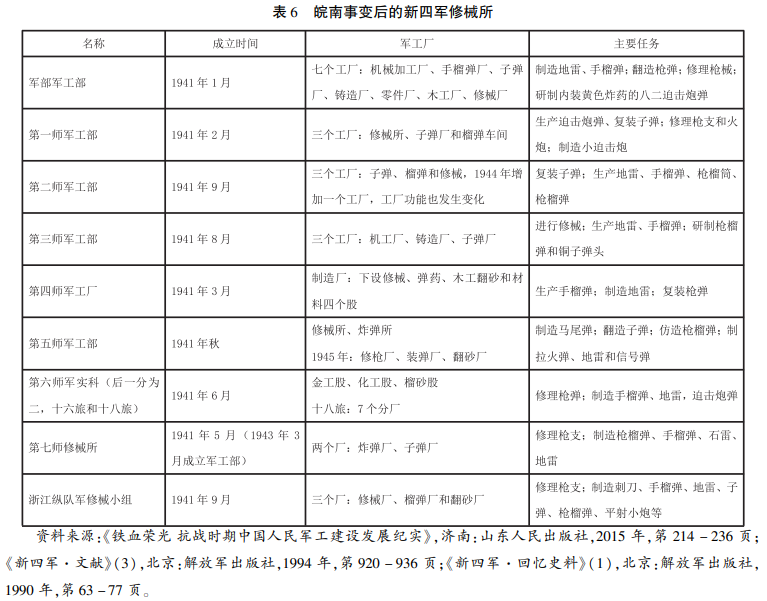

面对军部修械所的成功以及各支队的修械需求,新四军除三支队外纷纷建立各自的修械所(表5)。

这一时期的修械所是在极度困难的情况下建立起来的,规模小,设备极其简陋,有些工厂甚至没有固定的厂址,生产工具由工人随身携带,走到哪里就在哪里生产。1939年美国女作家艾格丽丝·史沫特莱参观修械所时,看到的情形是“那里没有一部机器,只有一些长凳子,短凳子,木凳,木板和转着的石磨”。因此,这一时期,新四军修械所和兵工厂除修理大批枪械外,只生产了手榴弹数千枚、刺刀4000余把、步枪400余支、改装手提式机关枪4支。

1941年皖南事变后,新四军的军工生产进入一个新的历史时期。这一时期国民党停止了对新四军的军饷和武器供给,再加上日伪军的疯狂“扫荡”“清乡”以及顽军的“围剿”的双重夹击,新四军战斗次数越来越多,缴获武器却愈来愈困难,唯一出路就是自力更生,装备自己。正如刘少奇所说,“我们军队的武器弹药,光靠打仗缴获是远远不够的,必须自力更生自行制造。”因此这一时期,新四军的军工生产充满迫切性和必需性,甚至强调“兵工工作比吃饭更重要”。

1941年新四军军部决定成立军工部,以便集中大规模地进行军事生产。但新四军军部军工部仅存在8个月,就因日伪“扫荡”而受到严重损害,不能全部恢复,加上兵工生产不易大规模进行集中生产,因此各师开始自行开办军工厂。即使是白手起家,仅存在八个月的军部军工部也取得重大成绩,至当年6月,每月生产子弹就达到2500发、迫击炮弹66发、手榴弹600枚,并为新四军培养了一批军工技术骨干。

从表5和表6可以看出,新四军军工厂把任务的重点放在制造普通弹药和修理枪支上,1941年中共中央下发的指示中也强调“群众性落后性武器——手榴弹、地雷、土炮等——之重要性”,弹药与枪械相比,“应以弹药为主,枪械为副”。新四军战斗的经验也表明,手榴弹是最有威力的火器,是日寇最怕而最有效的火器。在接近敌人肉搏冲锋时,无论是伏击还是袭击,都表现出很大的威力、很大的效用和功能。兼之在对敌缴获中,弹药消耗往往是缴获的3至5倍,因此这是基于敌伪、新四军消耗和新四军工业技术水平悬殊与根据地极不巩固的条件下作出的决定,而且当时要想大规模建设军事工业,生产新式武器,也是不实际的,因而只能发展一般武器装备,以数量优势来弥补质量上的不足。新四军遵照这个决定,在抗日战争时期制造了大量子弹、炮弹,以新四军第三师生产量为例,六年中三师共生产手榴弹60余万枚、迫击炮弹2.8万余发、各种枪榴弹4万余发、枪榴筒500多支,复装步枪子弹27万余发,制造平射炮12门、迫击炮10门、平射炮弹550发、刺刀2.3万把、地雷730个,修复迫击炮弹1万余发,修枪1.8万余支(挺),还制造迫击炮平射击装置约30套。从第三师产量可以看出,其军工生产的重点确实放在了子弹、榴弹、炮弹等落后武器的生产和复装上,且完全实现了他们在数量上的优势和提升,大大弥补了新四军武器弹药的缺乏。

当然,除生产仿造普通武器弹药,充实军队武器装备外,新四军还研制出一些新式的杀伤力大的武器弹药,如一师把迫击炮改造成平射、生产小追击炮;二师生产的三七平射炮、瞬发炮弹与延期炮弹;三师军工部研制成功第一代碰炸式带尾枪榴弹,射程200多米;五师军工部研制成功了射程远、杀伤力大的枪榴弹和碰炸式手榴弹等。这些表明新四军军工厂逐步上升的生产能力以及生产产品的多样性和杀伤力。

新四军的军工生产一直是在十分严峻的环境下进行的,一是日伪扫荡严重,导致军工厂被破坏,时常搬迁或关闭;二是设施简陋、原材料缺乏,经常就地取材或经长时间采购,导致有的武器生产不易;三是技术人员不足,军工厂的人员只有一小部分是经过培训的技术人员,其他大部分为附近农民群众;四是技术人员安全没有保障,当时被广大群众誉为“中国的保尔·柯察金”的吴运铎,就曾在研制武器时多次受伤。此外据记载,浙东在军工生产时不够细心,致发生炮筒炸裂,五个同志牺牲;1944年12月间又发生榴弹走火炸伤三人。即使在这样困难的环境下,新四军的武器弹药生产最终依然取得了可喜的成绩。在战争中手榴弹可以全部自给;迫击炮、枪榴弹、掷弹筒在材料不缺的条件下,可自给70%左右;步枪弹在有现成弹壳的条件下,能自给40%。总的估计,各种弹药平均可以做到30%~35%的自给。

当然除了这五种途径之外,新四军还靠民间收集、购买武器弹药来进行紧急补充。抗战时期,散落在华中民间的武器不少,中共对此十分看重,强调应将民间武器逐渐转移到可靠分子的手中。新四军主要收缴地主的武器,刚开始向地主强要,结果导致枪支外流或被埋,甚至引起武装反抗。后多采取借用办法,可以由农会打借条,地主嫌借还麻烦,主动捐出枪支。如泗南县两个月就基本完成了上缴武器的任务,全区共收缴长、短枪几十支。此外还收编地方武装,如在豫鄂皖收编西华县地方武装,后改编为六支队第二纵队,编为两个团,共约1800人,轻机枪12挺、驳壳枪一百几十支。同时新四军也购买一些武器弹药,1941年粟裕指出:“我们应该尽量想办法找关系,用钱到敌伪区域里去买,最好能有上海的关系,找到军火商来买,买新的捷克式的都好。”如1940年当时急需一批军用物资,中共江苏省委派到东路工作的采办科长蒋国梁在上海人民的协助下,买到手枪和成千发驳壳枪子弹、500套草绿色军装,通过水路运到根据地。新四军还从国民党手中购买子弹,据新四军第六支队涡阳联络站站长任泊生回忆:“我们常向国民党下级军官买些子弹,因为我们的子弹很缺。”

综上所述,新四军的武器弹药主要从红军剩余、国民党供给、国内外进步人士的援助、战场缴获、军工生产五个途径获得,且中间掺杂着民间的收集与购买。但武器来源并不是同等比例,不同时期根据政治和军事政策的变化,对五种途径有着不同的影响。皖南事变前,新四军的武器弹药以战场缴获和国民党供给为主,其他方式为辅;皖南事变后,国民党政府停发了新四军的军饷和弹药,新四军缴获数量虽有所下降但在逐步恢复,而军工生产呈现上升性和多样性趋势,因此战场缴获和军工生产成为主要来源,其他方式为辅。且战场缴获与军工生产的侧重点不同,战场缴获主要供给枪支,而军工生产侧重于子弹、炮弹。且因原有武器弹药的不足和国内外进步人士援助武器弹药的不稳定性,决定了这两种方式只是新四军武器来源的基础和补充。

在各种途径的作用下,新四军的规模和武器数量不断扩大。但新四军军事技术之装备与弹药之补充比之其他抗战军队则要落后,跟日军相比更是差距悬殊。然而新四军的战斗力却丝毫没有落后,白田钦太郎在《春二回忆文献·概述》中写道:“中共军队在急速增强兵力,他们在山里开设兵工厂,大量生产武器……面对实力增强的中国共产党的军队,渐渐陷入苦战之中。就算得到一点点可怜的兵力补充,也是一眨眼就被淘汰光了。”从1943年的统计数据看,当时在华中的日军有13个师团、3个独立旅团,合计14个半师团。共产党领导的新四军抗击了47%,且华中伪军全为新四军所抗击。在整个抗日战争中,新四军同样作出了巨大贡献,据不完全统计,新四军在抗日战争中对日伪军作战2.46万余次,伤日伪军29.37万余人,俘日伪军12.42万余人,另有日伪官兵投诚、反正的5.4万余人,总共抗击了22%的侵华日军和30%的伪军。

原文链接:

http://www.xueshujie.net.cn/upLoad/magazine/month_2411/202411281222385894.pdf

原文刊发于《学术界》2024年第11期